- 평점

- 9.6 (2023.02.08 개봉)

- 감독

- 정주리

- 출연

- 배두나, 김시은, 정회린, 강현오, 박우영, 이인영, 박희은, 김용준, 심희섭, 윤가이, 박윤희, 최희진, 송요셉, 허정도, 유정호, 고하은, 조유진

먹먹함.

이 영화를 보고 난 다음의 느낌.

우리 어른들의 역할을 어떡해야 하는가? 나는 인생을 바르게 살아가고 있는가를 질문하게 한 영화.

3개의 발

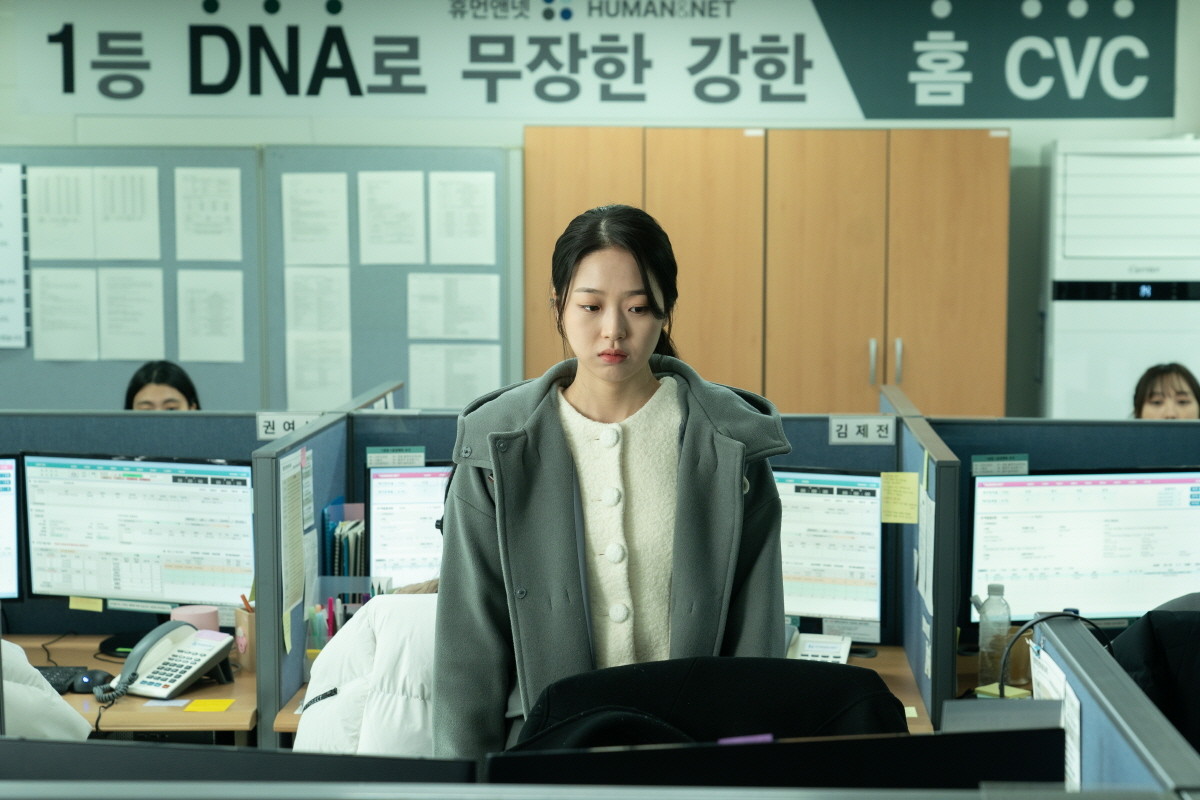

이 영화에서 유독 발을 클로즈업으로 보여주는 장면이 있다. 영화 초반 취업을 나가기 전 주인공 소희는 격렬한 댄스를 견디기 위한 운동화를 신고 있다. 약간은 어색한 연출의 이 춤추는 장면을 영화 전반부에 길게 배치해 놓은 이유를 영화를 다 보고 나서야 알았다. (주인공은 춤을 좋아하고 그리고 실제로도 잘 추는 역할이다) 춤추는 것이야 말로 바로 소희의 천직이라고 볼 수 있다.

천직이란 말은 calling 정도로 번역 되고 이는 주님이 그 사람에게 명령으로 내려주는 직업을 뜻한다. 즉 천직(하늘이 내려준 직업)과 의미 그대로 일치한다. 타고나길 춤꾼이다라는 말과 다르지 않다. 그런 소희는 생계를 위해 학교의 주선으로 대기업 콜센터 하청의 하청직 해지 방어팀에 인턴으로 취업한다. 그 인턴 면접 전 장면에서 주인공은 자신의 발에 어울리지 않는 구두를 어색하게 신고 있다. 생계, 돈을 위해 천직을 버리고 job을 택한 것이다. 어색하기 그지없는 모습이지만 첫 사회에 발을 디디는 구누나가 그렇듯 수줍고 망설이고 어색해한다. 그리고 마지막(스포일러입니다!!!) 생을 포기하려 맨발에 슬리퍼를 신은 발을 보여준다. 지저분해진 발은 더욱 소희를 쓸쓸하고 가엾게 만든다. 싸늘한 주검이 되었을 때도 그녀의 주검에서 발이 보인다.

발. 한 사람의 인생의 무게를 온전히 떠받히는 존재다. 그 발에 어떤 신발이 신겼느냐는 그 사람의 현재를 말해준다.

한 때 넥타이를 메고 출근을 했었다. 지금은 프리랜서라고 해야 하나.. 당시에는 정장과 넥타이가 너무나도 싫었다. 나는 자유롭고 싶었으니까.

아마 소희에게 구두란, 현재의 삶이란 그와 같았을 거다. 맞지 않은 옷을 입고 가식적인 미소를 띠며 버텨낸다. 중요한 건 그렇게 인생의 무게를 지고 살아가는 동안. 그녀에게 위안의 손을 내밀어 준 어른이 없었다는 거다. 왜 그렇게 살아야 하는지에 대해 이해가 되지 않고, 그저 살아내기 위해 고객의 욕받이가 되어야 하는 소희는 그래도 용감한 존재다. 해지 방어팀이란 조직 안에서도 인센티브를 받기 위해 다시금 마음을 먹고 최선을 다해 보기도 한다. 하지만 어른들의 치사함과 비겁함에 소희는 실망한다.

누군가는 다 그렇게 하기 싫어하는 일을 하면서 살아가는 거라고 말할 지도 모른다. 그러기에 학창 시절 열심히 공부하라고 말할지도 모른다.(소희는 특성화고 출신이다) 하지만 그녀는 공부가 천직이 아니라 댄스가 천직이었다. 손흥민에게 공부를 시킬 수는 없다. 그런 아이들이, 학생들이 주위에는 차고 넘친다. 실제 1%의 리더가 99%의 범인들을 먹여 살린다고 하더라도 99%가 없는 1%란 존재할 수 없다. 평범한 99%가 즐겁게 자신의 일을 해나가고 사회가 안정화되었을 때 1%도 안정적인 사회에서 행복한 삶을 살 수 있다. 그래서 소득을 많이 버는 사람들에게 많은 책임(과세)을 부여하는 것이다. 함께 행복해야 1%도 행복하다. 그러기 위해서는 99%가 행복한 사회를 만들어야 한다.

나는 청년이었고, 기성세대가 되었다. 인생은 다 그렇게 사는 걸란 말로 새로운 청년들을 부조리의 늪에 내팽겨 놓을 건가?

그래도 이 영화에선 배두나 역의 여형사가 끝까지 부조리한 현실을 포기하지 않고 이러한 질문을 직접적으로 던진다. 갈수록 경쟁은 치열해지고 경쟁에서 뒤처진 누군가는, 아니 대부분은 그렇게 늙어간다. 우리 어른들은 자신의 위치에서 한 명 한 명 미래에 대한 목소리를 내야만 한다. 그래야 우리 아이들이 행복할 수 있다.

하지만 과연 누가 그렇게 할 수 있단 말인가?

이건 개인의 문제가 아닌 제도와 국가의 문제다. 하지만 그 시작은 관심과 참여에서 시잘할 것이다. 우선은 어른들 자신이 자신의 직장에서부터 후배들과 나의 자식들이 행복하게 살 사회를 만들어 놓아야 한다.

작품성: 8.5

흥행성: 6.5

'media' 카테고리의 다른 글

| 넷플릭스 드라마 '드래곤 사쿠라2' 비평, 우리 학생들은 어떤 마음으로 공부해야 하는가? (0) | 2024.05.25 |

|---|